脊椎班メンバー

大場 哲郎 Tetsuro Ohba

受診方法

月曜日 富士川病院、火曜日 大学、木曜日 大学(側弯症外来)

田中 伸樹

受診方法

火曜日 大学、木曜日 富士川病院

勝麻 里那

受診方法

月曜日 韮崎市立病院、木曜日(PM) 国立

竹居 隼人

受診方法

月曜日 大学、火曜日 厚生病院

山梨大学脊椎班について

山梨大学整形外科脊柱班は、山梨県内の脊椎外科のリーダーとして高度な治療に取り組み、多くの患者さんの治療にあたっています。側弯症や後弯症といった脊柱変形に対する矯正固定術、脊柱変形や腰椎変性側弯症に対する側方椎体間固定術(LLIF)、関節リウマチや頚椎変形に対する頚椎椎弓根システムを用いた頭蓋-頚椎再建術などの高度な手術を行う一方で、頚部脊髄症(頚椎後縦靭帯骨化症、頚椎症性脊髄症、頚椎椎間板ヘルニア)、脊髄腫瘍、骨粗鬆症性椎体圧潰、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などの一般的な疾患に対する低侵襲手術にも取り組んでいます。

安全対策にも力も入れ、高度な性能を持つナビゲーションシステムであるO-arm(手術の安全対策2参照)を山梨県内で初めて導入しより安全に手術を行う様に務めています。また脊柱変形や脊髄腫瘍など手術リスクの高い患者さんには脊髄モニタリングを行い、神経損傷の予防に努めています。優れた脊椎脊髄外科医を育成するために研修プログラムにも力を入れており、他大学から脊椎外科研修を受け入れるなど幅広く経験できる指導が受けられる体制を構築しています。以下に脊椎疾患、主な手術、安全対策の概略をまとめます。

主な脊椎疾患の解説

1. 特発性側弯症

側弯症とは

側弯症とは脊柱(背骨)が弯曲した状態をいいます。発症する時期によって乳児期側弯症、学童期側弯症、思春期側弯症に分類されます。欧米では乳児期の発症が多いのですが、日本では乳児期側弯症は少なく、思春期側弯症が最も多く、そのため思春期側弯症が特発性側弯症とほぼ同じように扱われています。特発性側弯症は成長とともに発症し進行する原因不明の側弯症です。これまでに側弯症の原因と姿勢、日常生活動作(物の持ち方など)は無関係であることがいくつかの研究で示されています。

側弯症の症状は

側弯変形は前後左右への曲がりまたねじれもある三次元的な脊柱変形ですが、弯曲の程度を示す指標はレントゲン正面像でのコブ角(Cobb角)であり、10度以上が側弯とされています。発生頻度は2%で、25度以上が0.3%です。原因については、多くの仮説が唱えられていますが、実証されたものはありません。特発性側弯症そのものも女子に多く、体型的にはほっそりした華奢な体の子が多いため、性ホルモンや筋肉量と関係しているという説もありましたが、結局よくわかっていないのが現状です。日本では原因別では原因不明の特発性側弯症が8割を占めます。その8割は女性です。思春期側弯症は第2次成長期、すなわち女子では小学生後半から中学での成長期、特に初潮前後に急速に側弯が悪化します。症状は体幹の形態異常が主な症状です。脊椎および肋骨の回旋のため背中では非対称の隆起(ハンプHumpといいます)ができ、これは経った状態で前屈をするとはっきり現れます。またウェストラインが非対称となり、片側はへこみが消え、反対側は深くなります。肩のバランスが失われて、片方の肩の上がった状態となることもあります。高度の胸椎側弯では呼吸機能が障害されることもあり、運動動作時などに息切れなどが出現することもあります。高度の側弯ではハンプ周囲・首から肩、腰の痛みが強くなり、とくに成人になって変形性脊椎症の進行とともに強い疼痛が生じることがあります。

側弯症の治療は

成長の程度やレントゲンで決定します。カーブが強くなく、身長が伸びている場合は装具療法を行います。装具療法が硬化のない方もあり、特発性側弯症ではコブ角が40-50度で手術を考慮することを検討します。整体やカイロプラクティックが側弯症の改善につながるという医学的根拠はないといわれております。

2. 成人脊柱変形

成人脊柱変形とは

成人脊柱変形とは、成人になってから日常生活に問題を生じた背骨が後弯した状態を指すことが多いです。中には思春期側弯を放置してしまった方もいます。

成人脊柱変形の症状は

成人脊柱変形は、成人になってから脊柱に変形が進み、そのため腰痛が生じます。さらに変形が強くなると、歩行していると前かがみになるなど体のバランスがうまく取れないため、歩行ができないので途中で休憩を取るなど日常生活に影響が出てきます。また体が前かがみになると逆流性食道炎などの胃腸障害や呼吸機能の低下が起こります。症状の程度は様々です。症状の程度は様々であり、重症では日常生活に支障をきたようになります。歩行が疼痛やしびれで歩行が十分にできない場合は症状の程度が重くなると外出を控えるようになり、そのため運動量の減少により体力が低下するばかりか、生活習慣の乱れから高血圧や糖尿病などの生活習慣病が悪化することもあります。

成人脊柱変形の治療は

保存療法はあまり効果がないことが多く、症状が強くなれば手術になることが少なくありません。

3. 頚部脊髄症

(頚椎後縦靭帯骨化症、頚椎症性脊髄症、頚椎椎間板ヘルニア)

頚部脊髄症とは

頚髄(首の脊髄のこと)が圧迫され、神経麻痺を来たした状態を言います。比較的多いものとして、頚椎後縦靭帯骨化症、頚椎症性脊髄症、頚椎椎間板ヘルニアがあります。頚椎後縦靭帯骨化症とは、頚椎に神経の通り道にある後縦靭帯が骨化・肥厚することによって頚髄が圧迫され、頚椎症性脊髄症とは、頚椎症性変化によって、黄色靭帯や椎間板、骨棘などにより頚髄が圧迫され、頚椎椎間板ヘルニアは脱出した椎間板で神経麻痺を来たします。

頚部脊髄症の症状は

巧緻運動障害(箸を使う、字を書く、ボタンをかけるなどの細かい他の動きができにくくなる)、歩行障害(階段昇降は手すりを使ってやっと行う、足が突っ張る、歩行時ふらつくなどの歩き難くい状態)、首や肩、腕、手指へのシビレ、筋力低下、直腸膀胱障害(おしっこや便の出具合が悪い状態)を認めます。

頚部脊髄症の治療は

まず保存治療を検討しますが、進行してくると無効な場合が多く手術が選択されます。歩行の安定感がなくなった、両手の細かい動きが出来なくなったなどは手術が必要な可能性が高いです。手がビリビリする、箸などを使って食事が困難、歩行ができなくなったなどは非常に悪化した状態です。診断は、レントゲン検査を行い脊柱管(頚髄を取り囲んでいる骨の器)狭窄が疑われる場合は、脊髄の圧迫の程度を詳細に検討するためにとレントゲン、MRI、CTなどが必要となります。最終的な診断は診察所見と画像所見で確定されます。脊柱管が狭いだけで手術することはありません。脊柱管が狭く、頚椎症性変化の著しい方は、軽微な外傷をきっかけに脊髄障害を発症することがありますので要注意です。

4. 骨粗鬆症性椎体圧潰(圧迫骨折など)

骨粗鬆症性椎体圧潰とは

脊椎(背骨)は体の支えとして重要な役割を担っております。ところが脊椎骨折が起こると、体の支持の働きがそこなわれます。特に骨癒合が起こらないと、骨折部(椎体)が不安定になり、不安定性による症状を呈するようになります。 本症の症状は、椎体の不安定性に伴う症状と骨が神経を圧迫する症状に大きく分かれます。椎体の不安定性に伴う症状はひどい腰背部痛などです。

骨粗鬆症性椎体圧潰の症状は

骨が神経を圧迫する症状は麻痺症状であり、下肢しびれ、筋力低下、膀胱機能障害や歩行障害などです。症状の程度は様々であり、重症では日常生活に支障をきたようになります。

骨粗鬆症性椎体圧潰の治療は

保存治療が基本です。ただし神経麻痺が生じている例や腰背部痛が強い例などは症状によっては手術が選択されます。遅発性まひといって骨折してから症状は時間をかけて悪化しますが、急に麻痺症状が出現することもあります。麻痺が出現すると歩行が不可能になる、あるいは安定しなくなる、排尿ができなくなる場合があります。必要に応じて緊急手術も検討いたします。

5. 腰部脊柱管狭窄症・腰椎すべり症

腰部脊柱管狭窄症・腰椎変性すべり症とは

腰部脊柱管狭窄症とは、腰椎での神経の通り道である脊柱管が狭窄し神経組織が圧迫を受けて症状を呈するようになった状態をいいます。本症は加齢に伴って増加し、高齢者に多いのが特徴です。症状は加齢に伴って次第に進行する傾向を示します。腰椎変性すべり症とは、腰椎(腰の背骨)が前方へずれる状態をいいます。腰椎変性すべり症は年齢的な変化が基盤となり生じます。高齢になると皆に生じるわけではありませんが、中高年の女性に好発し、第4腰椎によく認められます。

腰部脊柱管狭窄症・腰椎変性すべり症の症状は

ともに同様であり、下肢痛や下肢しびれによる間欠性跛行(歩行すると下肢の痛みや痺れで休む。休むと又歩行可能になる)が特徴的です。他に腰痛・下肢筋力低下・膀胱直腸障害(尿の出が悪い)などを認めることがあります。症状は神経(馬尾神経や神経根)が圧迫されることで下肢に痛みや痺れが生じます。症状の程度は様々であり、重症では日常生活に支障をきたようになります。

腰部脊柱管狭窄症・腰椎変性すべり症の治療は

まず保存治療を検討します。歩行していても疼痛やしびれで歩行が十分にできない場合は症状の程度が重くなると外出を控えるようになります。そうなると運動量の減少により体力が低下するばかりか、生活習慣の乱れから高血圧や糖尿病などの生活習慣病が悪化することもあります。また痛みやしびれなど症状によるストレスで精神的にも影響を受け、いわゆる「うつ」のような状態になることもあります。痛みやしびれだけでなく、症状がもたらす影響についても治療を行う上で考慮して手術適応を判断します。

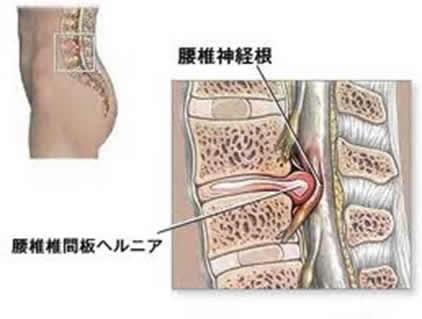

6. 腰椎椎間板ヘルニア

腰椎椎間板ヘルニアとは

背骨には骨と骨の間にクッションの役割をしている軟骨(椎間板)があります。軟骨(椎間板)が変性し、組織の一部が飛びだすことをいいます(ヘルニア=何かが飛びだすことの意味です)。飛びだした椎間板の一部が神経を圧迫し、腰や足に激しい痛みやしびれなどの症状を生じます。

腰椎椎間板ヘルニアの症状は

腰椎椎間板ヘルニアでは通常腰痛が発現した後、腰痛に加えて臀部から下肢へ放散する痛みが出現します。これがいわゆる「坐骨神経痛」です。神経根がヘルニアによって圧迫され下肢に痛みが生じます。坐骨神経痛の程度は様々であり、重症では日常生活に支障をきたようになります。腰痛・下肢痛以外にも、下肢筋力低下・下肢しびれ・膀胱直腸障害(尿の出が悪いなど)などがあります。症状の程度により早期手術となる場合もあります。

腰椎椎間板ヘルニアの治療は

手術は安静や投薬といった保存的治療を行いそれでも治癒しない場合に検討されます。発症から3ヶ月程度経過した場合、保存療法では治癒できない確率が高まります。この場合、保存療法を断念して手術に踏み切ることもあります。下肢の筋力低下が強く足や母趾が反らない場合や尿の出が悪い場合は早期手術の適応です。ただし単に腰痛が激しい、あるいは下肢の痛みやしびれがある、あるいはMRIの所見があるだけでは手術の適応にはなりません。

手術の解説

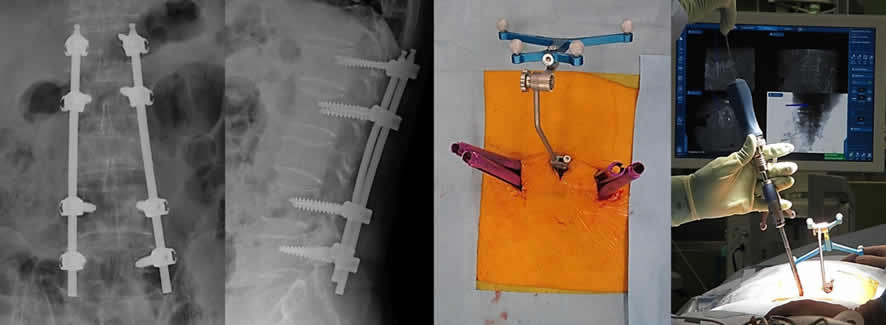

1. 椎弓根スクリューを用いた側弯症手術

背中側を切開して椎骨の後方に椎弓根スクリューという金属を挿入して変形を矯正する手術を行います。椎弓根スクリューによる変形矯正は従来の方法に比べ良好な矯正が可能です。O-armナビゲーションシステムを導入して、正確に椎弓根スクリューを挿入できるように安全対策を行っております。また手術中は常に脊髄に電気を流し、脊髄神経の障害が起きていないかをリアルタイムに確認できる脊髄モニタリングも行いながら手術を行っており、手術治療の安全性はかなり高くなっております。

症例:特発性側弯症

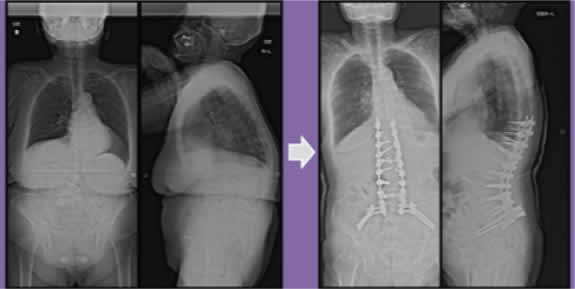

2. 成人脊柱変形に対する変形矯正手術

脊柱変形矯正手術は、脊椎外科の中でも最も難易度の高い手術のひとつとして位置づけられています。当大学では脊柱変形疾患における代表的手術である脊柱変形矯正手術に取り組んでいます。近年ではLLIFといわれる固定術(手術の解説5参照)が導入され手術が低侵襲化され、80歳代の高齢の方でも条件が合えば手術を選択することができました。

症例:脊柱後側弯症

MISt手技における側方経路椎体間固定術(LIF)入門―OLIF・XLIF®を中心に

詳細はこちら

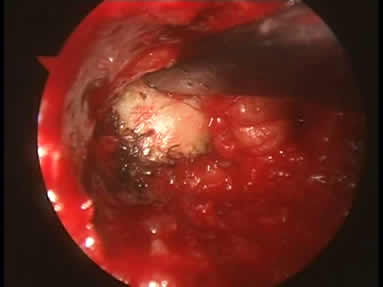

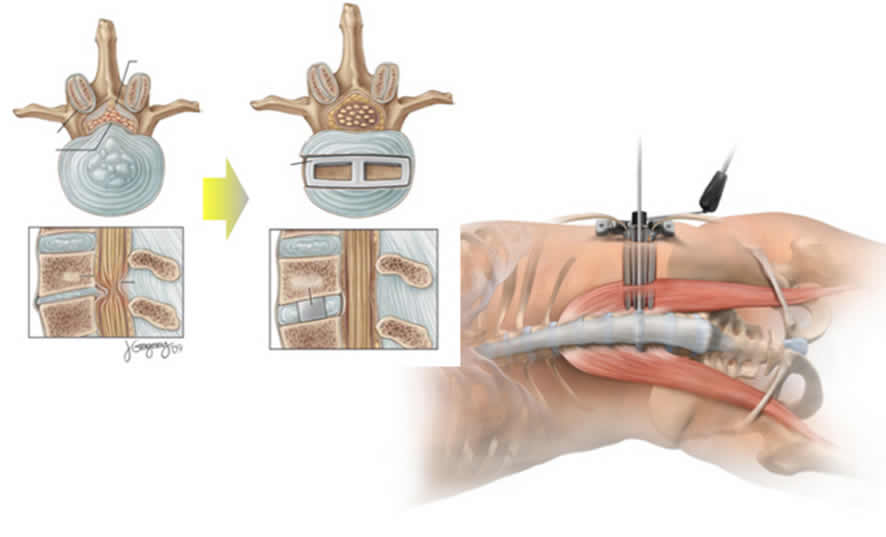

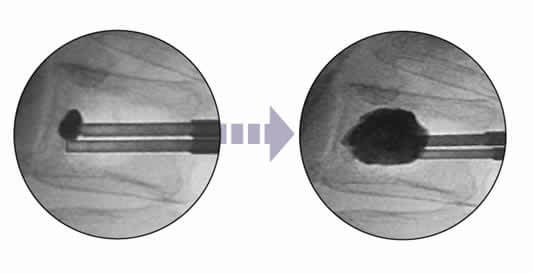

3. 脊椎内視鏡手術

(腰椎椎間板ヘルニア摘出術、内視鏡下開窓術)

低侵襲手術として有名な方法です。手術による傷口は18mmと小さい為、身体にかかる負担が小さく、治療に要する入院期間(およそ7日間程度)も短い為、早期社会復帰が可能な手術です。手術方法には腰椎椎間板ヘルニアに対するMED法(内視鏡下腰椎椎間板摘出術)、腰部脊柱管狭窄症や腰椎変性すべり症に対するMEL法(内視鏡下腰椎椎弓切除術)があります。当科は内視鏡技術認定医が在籍しており、安定した成績を提供できると自負しております。内視鏡手術は希望者が多く、山梨厚生病院と峡南医療センター富士川病院と連携して手術を行っております。

内視鏡手術全景

内視鏡手術では腰部脊柱管狭窄症でも除圧できます

内視鏡で椎間板ヘルニアを見たところ

内視鏡手術関連の業績

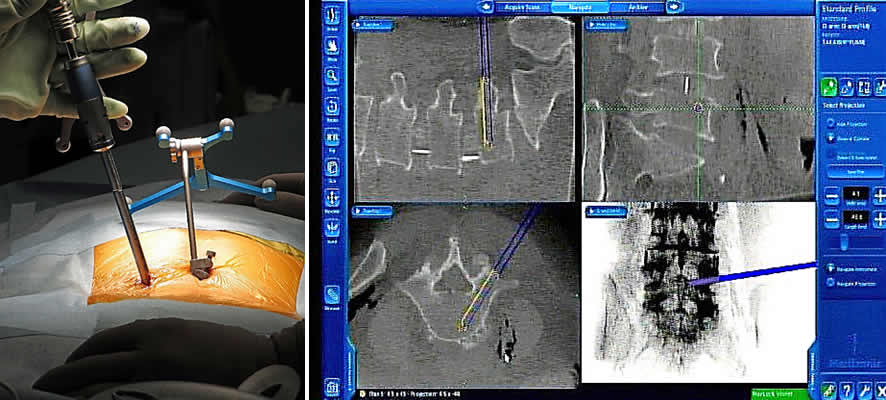

4. O-armを用いた椎弓根スクリュー固定

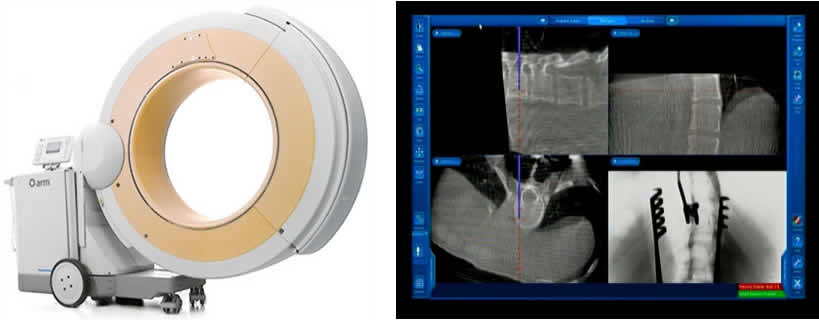

O-armとは、可動式のレントゲン、術中CTを撮像できる機械です。O-armのCT画像は、0.0数mmの誤差と高性能であり、安定した成績残せます。3D画像をもとにしたナビゲーションシステムにより推体を3方向からリアルタイムにモニタリングでき、安全で確実な低侵襲性脊椎手術が可能となりました。これとナビゲーションシステムを併用することで、手術中に撮像した画像をもとに精度の高い手術を行うことができます。側弯症や頭蓋頚椎再建手術は、椎弓根スクリュー刺入の難易度が高い手術であり、治療可能な施設は国内でも限定されています。わたくしたちは、O-armを用いた椎弓根スクリュー固定や解剖学的研究によって手術のリスクを軽減し、安全かつ確実な手術の確立を目指しています。また経皮的椎弓根スクリューにもO-armを用いて行っており、最先端の治療として注目されています。

O-armを用いた経皮的椎弓根スクリュー挿入(転移性脊椎腫瘍)

頚椎後弯矯正術(頚椎症性脊髄症:術前、術後1年)

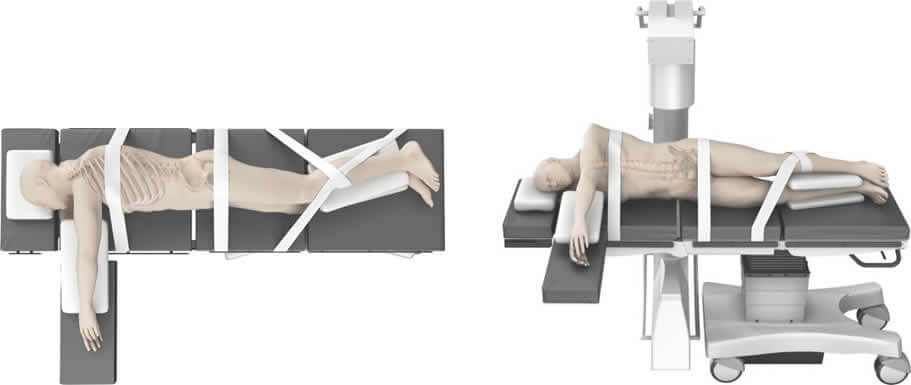

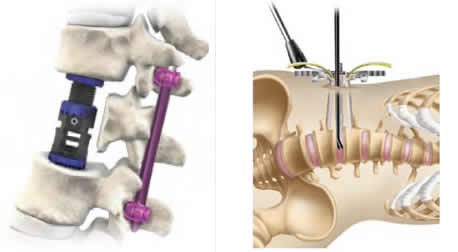

5. 側方椎体間固定術(LLIF)

著しい骨脆弱性を有するステロイド性骨粗鬆症患者に対する脊椎再建手術の治療成績や術式の改良に関する研究を行っています。画像解析や物理化学、材料工学、動物モデルなどの研究手法を用いて、ステロイドによる骨質異常と骨の力学的特性の変化に関する研究を行っています。

また、移植骨治癒と各種骨代謝改善薬の影響に関する研究についても多数の研究実績があり、基礎的な理解に基づいた補助療法に関する研究も行っています。

側方椎体間固定術(LLIF)に関する業績

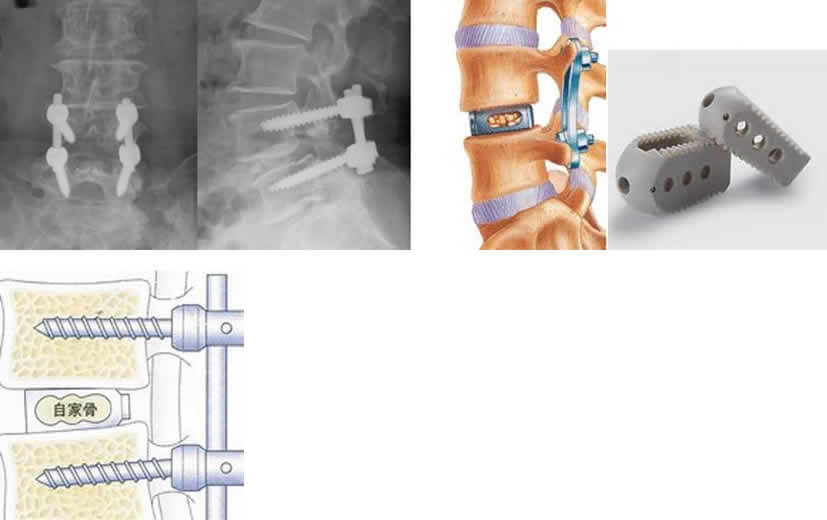

6. 後方椎体間固定術(PLIF)

腰椎変性疾患の椎体固定術として最も一般的な手術です。腰椎後方椎体間固定術(PLIF)は腰椎変性すべり症や分離症、変性側弯症などの治療で行われる手術方式です。

脊髄及び腰椎の固定や矯正を目的とするもので、腰部の後方から切開します。神経を圧迫している患部の骨や靱帯を切除した上で、スクリューを椎体に入れて、変形してしまった椎間板を正常に近い形にするためにケージを打ち込むといった対処をすることで脊椎を安定化させます。

7. 頚椎前方固定術、頚椎椎弓形成術

頚椎手術は前方からあるいは後方から進入する方法に大きく2つに分かれます。頚椎前方固定術は頚椎を前から進入し、椎間板を郭清し、椎体を削って神経の圧迫を取り除き、金属製の内固定材(ケージ)と金属製のプレートで固定する手術です。必要に応じ骨盤や下腿から骨を採取します。また、骨を採取したあとの骨盤にはセラミックなどの人工物を補填する場合もあります。頚椎椎弓形成術は後方から脊柱管を広げ、脊髄の圧迫をとる手術です。手術の選択は患者さんの状態によって決定します。

8. 骨粗鬆症性椎体骨折の再建手術

骨粗鬆症は1200万人以上の患者さんがいるとされ、骨粗鬆症に伴う骨折も増加しています。骨粗鬆症の薬を使い、骨折の予防をすることは重要ですが骨折が起きてしまった場合、治療が必要になります。背骨の骨折(椎体骨折といいます)は骨折が起きた場合はまずコルセットやギプスなどの保存療法が行われますが、麻痺症状がある、持続性の強い腰痛があるなどの症状がみられた場合必要に応じ手術が検討されます。

手術は骨折椎体にセメントを挿入して固定する方法、金属を用いて脊柱を固定する方法、骨折椎体を金属で置き換える方法など病態に応じて治療法を選択しています。

セメントを挿入して固定する方法の手術手技

金属を用いて脊柱を固定する方法

骨折椎体を金属で置き換える方法

手術の安全対策

1. 大学病院ならではの他科との迅速な連携

大学病院はたくさんの専門医が在籍しているのが最大の利点です。山梨大学付属病院は大学内の連携がスムーズにとれるところが特徴です。手術を行う上で非常にリスクの高い患者さんに脊椎手術がどうしても必要な場合は他科の協力のもと手術を行っています。協力をしていただきリスクを乗り越えた患者さんが多数おられます。また術後予期せぬ状態になる場合もあり得ます。当院には集中治療室があり、専門の救急医やベテランの麻酔科医や内科医など多くの優秀な医師が在籍しています。多くの医師の協力のもと危機を乗り越えるようなシステム構築され、連携が取れるようになっています。

2. O-armイメージングシステムの利用

X線を用いた高精細な透視画像と、CTのような三次元(3D)画像を用いてリアルタイムに高精度な3D画像を確認しながらの手術を実現が可能であり、側弯症や頚椎疾患の椎弓根スクリュー挿入、LLIFのケージ設置、除圧などの手術手技をリアルタイムに正確に行い、また手術直後に手術結果の確認が出来るなどの多くの利点があります。

3. 脊髄モニタリング

側弯症手術や脊髄腫瘍手術など、ハイリスクな手術では手術後に麻痺が出現してしまう可能性があります。手術は全身麻酔で行うため、手術中に神経障害(まひ)が出ているか否かを確認することはできません。以前は脊椎・脊髄の手術中に麻酔を浅くして動きを確認するあるいは麻酔が覚めて手足が動くのを確認する必要がありました。 脊椎外科領域では脊髄モニタリングといって、患者さんに麻酔がかかった状態で神経症状の変化を観察可能な装置が開発・改良されてきました。術中モニタリングシステムにはMEP(motor evoked potentials: 運動誘発電位)・SEP(somatosensory evoked potentials: 体性感覚誘発電位)などがあります。日本脊椎脊髄病学会では脊椎脊髄手術を行う際に多施設研究を行い、術中モニタリングシステムのアラームポイント(危険域)を設定して手術を進めたところ、術後の麻痺が減ったという報告もされています。すべての脊椎・脊髄手術にこのモニタリングシステムが必要なわけではありませんし、脊髄モニタリングの有用性についての報告は多くあり、手術の安全性の向上につながっています。ただし、モニタリングを行っていたとしてもさけられない麻痺が出現することはあります。またとくに重度の脊髄麻痺や難易度の高い胸椎後縦靱帯骨化症による脊髄障害、手術部位・術式・麻酔法によってはモニタリングの有用性が得られにくいこともあります。当科ではて安全を担保しつつ、手術治療成績を向上させることを目的にモニタリングを行っています。

4. 日本整形外科学会認定脊椎内視鏡下手術・技術認定医の在席

日本整形外科学会認定脊椎内視鏡下手術・技術認定医は日本整形外科学会の作成した研修ガイドラインに沿った研修、学会発表、論文発表などの一定の基準を満たして初めて得られます。資格審査では脊椎内視鏡下手術の高度な技術が要求され、合格後は5年ごとの資格更新があります。資格を継続するための要件も厳しくいったん合格しても技術が満たなければ資格がなくなることもあります。当院ではそのような厳しい基準を満たした医師が在籍しており、高度な医療が提供できます。

5. バンコマイシン創内投与

手術創には必ず空気中の細菌が入り込んでしまいます。これを落下細菌と呼びますが、落下細菌はどんなにきれいな手術室で手術を行っても生じます。そしてどんなにきれいに創を洗浄しても創内に残ります。それでも感染が多く生じないのは、患者さんの免疫力が侵入した細菌や微生物に勝っているからです。健康であっても感染するリスクはどなたでもあります。ステロイドやリウマチ薬などの免疫を抑える薬を飲んでいる方、糖尿病にかかっている方、感染創がある方(尿路感染、おでき、ニキビ、痔瘻、など)、皮膚疾患がある方(天疱瘡、アトピーなど)、何らかの疾患で免疫低下状態にある方は感染するリスクが高いといえます。一般の創感染率は1-2%程度です。日本脊髄病学会調査報告では深部創感染の発生頻度は1.1%(343/31,380)でした。インストゥメンテーション使用と非使用で分けるとインストゥメンテーション使用が2.0%(189/9,487)で、非使用が0.7%(154/21,893)でありインストゥメンテーション手術が高率に深部創感染を起こしていました。深部創感染を来たした343例を上記の患者背景に分けマスト、糖尿病:86例(25.1%),透析:9例(2.6%),ステロイド使用:19例(5.5%),抗リウマチ薬(生物学的製剤を含む)使用:18例(5.3%),パーキンソン病:6例(1.8%)でした。

創感染が起こった場合、抗生物質の投与を行いますが、必要と判断した場合は再手術を行います。過去には一度洗浄しただけでは改善せず、持続洗浄といった方法や何度も洗浄を繰り返した方もいます。これらを予防するために当科ではある程度の条件を満たした手術に限りバンコマイシン創内投与を行っています。